类别:国家级一流课程

课程名称:《云南民族音乐概论》

课程负责人:黄凌飞

民族音乐学、非物质文化遗产方向研究生导师。国家一流课程《云南民族音乐概论》负责人,中国少数民族音乐研究会、中国传统音乐学会理事,全国艺术科学规划项目专家库委员,云南省非物质文化遗产评审专家。主持完成国家社科基金“中国南传佛教音乐的人类学研究”(2007)、“中国西南地区哈尼族音乐民族志研究”(2019)等国家及省部级课题,云南省第二十次社科优秀成果专著二等奖获得者。出版《中国南传佛教音乐的人类学研究》《拉祜族葫芦笙舞实地调查》《歌的记忆》《云南民族音乐影像志·系列一》等专著。

团队成员:

侯静宜

云南艺术学院音乐学院党委委员、副院长、教授、硕士研究生导师。“一带一路”民族艺术教育联盟音乐专业委员会委员,云南省课程思政示范课教学名师,国家级一流课程《云南民族音乐概论》核心团队成员,多次主持国家艺术基金、教育部、云南艺术基金等项目。

王凤莉

中共党员、教授、民族音乐理论方向研究生导师,中国少数民族音乐学会、中国传统音乐学会会员。主持教育部人文社会科学研究项目“滇西北特有民族原生歌唱方法的研究与应用”等省部级多项课题。研究成果论文两篇获省级二等奖。

杨波

中共党员、讲师、硕士。曾于《中国音乐》及《云南艺术学院学报》发表多篇学术论文并获省内论文比赛奖项;参与完成省级教学成果奖一等奖2项、省级“研究生专业教学案例库建设”(2023年)等多项教改及科研项目。

骆圆

云南艺术学院艺术管理学院党委书记、中国少数民族艺术专业、讲师。曾担任《音乐学概论》《民族音乐概论》《中国传统音乐》《云南民族音乐》等课程教学,参与多项省级科研课题研究工作。

课程目标

根据本校“立足云南、服务全国、面向南亚东南亚、走向全世界”的定位目标,本课程的学习将提高学生如下知识及能力水平:

1.知识方面。在“文化语境”中教授云南民族音乐,使学生了解各民族历史文化知识,学习掌握不同区域、不同民族身份在音乐母语、音乐形式与风格等方面的特征。

2.技能方面。在提高学生音乐认知能力与表达能力基础上增强学生运用云南民族音乐元素进行理论分析、音乐创作及音乐表演的能力,扩展学生的职业专业技能与人文素养。

3.思政方面。帮助学生在云南民族音乐丰富性与独特性基础上形成并建立多元音乐文化意识,提升文化自知、自觉与自信,树立中国民族音乐“多元一体”的音乐观念,引导学生理解和尊重世界不同民族的音乐。

本课程的建设发展历程

1.起步阶段(1959年—1989年)。建校之初林之音、杨放、赵宽仁等前辈教师对云南民族音乐进行了实地调查和记录整理,奠定了我院云南民族音乐研究及学科建设的基础。

2.发展阶段(1989年—2004年)。张兴荣、周凯模等教师相继开设了云南民族音乐的课程及讲座,编著了《云南民族器乐荟萃》、《云南民族音乐论》等专著和教材,为云南民族音乐课程的建设积累了大量基础资源。

3.深入阶段(2004年—至今)。2004年9月,正式成为本科必修课程,在教学理念、目标、内容、方法及学业评价方式等方面进行了改革,课程团队从学科角度填补了云南及国内高等专业音乐教育中“云南少数民族音乐”专题课程建设的空白,也成为我国高等专业音乐教育“中国少数民族音乐”课程体系的重要补充。2011年该课程获云南省级精品课程项目立项。

课程特色

1.本课程以云南特有民族音乐为主体,通过该课程的学习不仅能掌握各民族音乐母语、音乐风格、音乐形式及音乐技法等,还可以把各民族传统文化所形成的一种共享音乐的认知观念进行并置比较,建立一种源于地方但联系全球的音乐文化意识。

2.云南民族音乐具有鲜明的艺术个性和音乐文化传承体系,是中国音乐的重要组成部分。为此,本课程不是在原有的音乐课程基础上做简单的调试,而是开启新的起点和新的音乐课程设计,以此为中华民族共同体视域下民族音乐教育理论的建设,提供一门既能容纳又能扩展的地方性课程体系。

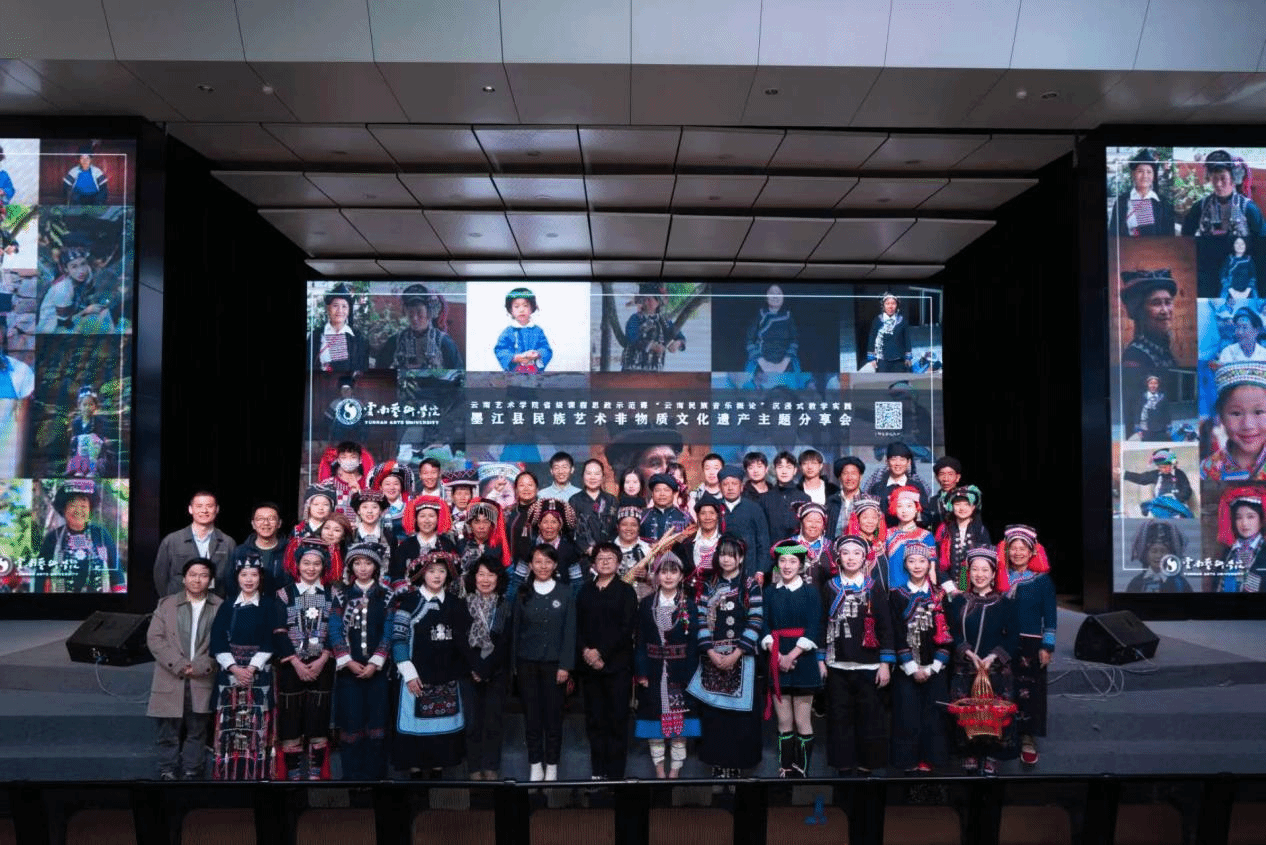

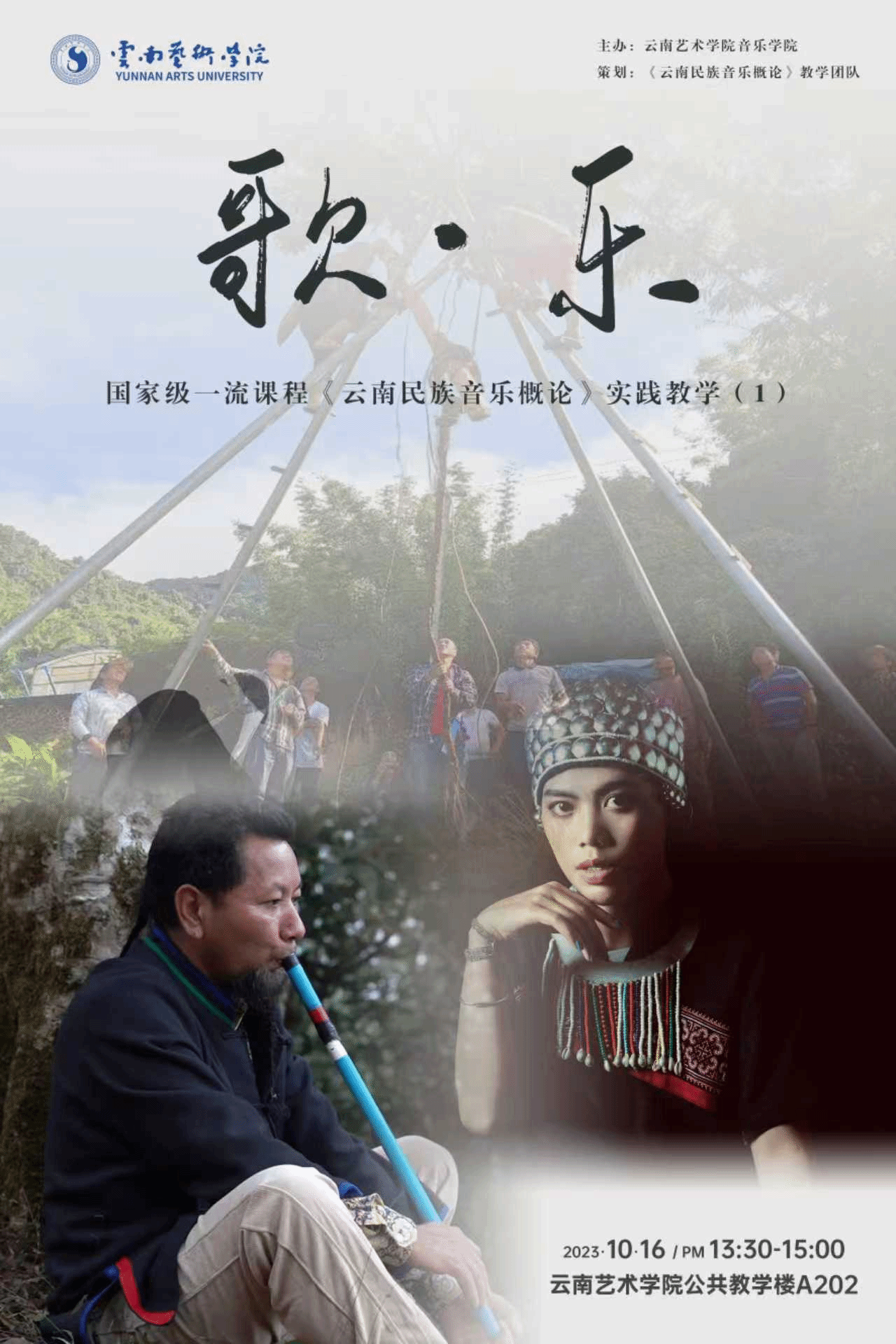

课程展示图片